今から4年前、27BYから板倉酒造の杜氏をしています。私は愛知県の出身で、学生の頃は建築家になりたいと思っていたのですが、洋酒を好きになったことがきっかけでお酒に興味を持ちました。酒販店でアルバイトをしている時に、生酛造りの日本酒の美味しさに感動して、自分の手でお酒を造れる杜氏に憧れるようになりました。そして、手造りの技を学べる酒蔵を探していく中で、出雲の板倉酒造と出会いました。前杜氏で顧問の長崎芳久氏の元、

こころ穏やかな酒

「天穏」という銘柄は、仏典の“

ある時、そもそもなぜ日本酒を造ったり、飲んだりするのか、ということが気になり出したんですね。自分で色々と調べたり、近くの神社の宮司さんに話を聞いたりして、お酒とはそもそも「御神酒」であると教えていただきました。自然の清らかさとか力が備わったようなお酒。それは、御神酒なのだと。御神酒を造ろう、味や香りよりは清らかな酒を造ろう。そういう意識を強くもって酒造りをしようと考えるようになりました。自然の恵みであるお米を、人の手でより洗練させることで感謝の祈りを捧げたい。そのためにお酒は造られてきたので、今この天穏という銘柄でそれを実現しようとしています。

お米と御神酒のこと

板倉酒造では、佐香神社、出雲大社で執り行われる醸造祈願祭に、お酒を奉献しています。佐香神社は「出雲国風土記」に登場する酒造り発祥の地とされていて、現在も年一石の酒造りが許可されている神社です。

日本人はお米一粒にも神、自然、先祖が宿っていると考えてきました。その力が宿っている米と水を使って、人が手間をかけて造ったものがお酒です。神への最高のおもてなしとして供えられるので、お酒のことを「御神酒」と呼ぶんですね。神や自然の力が宿っていますから、飲むとまず身が清められる。だからスーッと入る。スーッと入った後にフワッと上がる。自然の力を身体が取り込んで気が晴れる、ということです。順番が大事なんですね。清めて、晴らす。これが清らかで深い御神酒の力です。

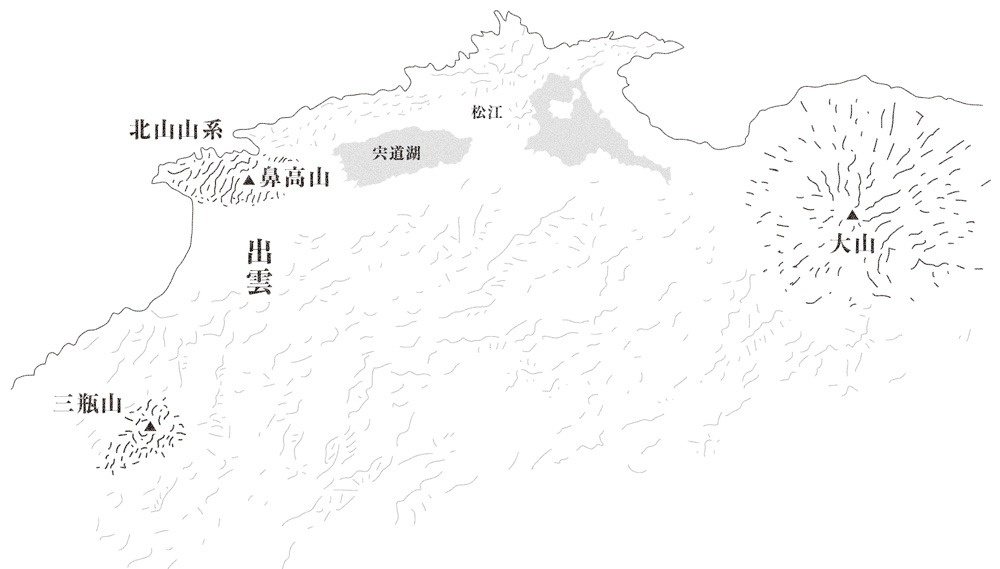

酒蔵というのは、お米農家の代わりにお酒を造るものだと思っています。私たちは島根の農家の方々の代弁として、その感謝の気持ちをお酒に込めています。お酒になったということは、祈りが通じたということであり、それは豊穣や子孫繁栄につながります。天穏の酒米には、島根産の山田錦、改良雄町、佐香錦、五百万石とともに、鳥取と兵庫の山田錦を使っています。主軸の奥出雲町で生産される酒造好適米は、地形的に夏の高温障害の影響を受けにくく、品質が安定していて素晴らしいお米です。玄米で仕入れ、自家精米で丁寧に磨き上げ、仕込水には出雲の北山山系の伏流水(中硬水)を使用しています。

山陰吟醸の清らかさ

出雲杜氏に受け継がれている酒造りの一つに、「山陰吟醸」があります。それは清らかなお酒を実現する造り方で、酒米の良い所だけをお酒にする、なるべくお米の中心(心白)を酒にするという考え方です。

吟醸酒は、香りの強いお酒の代名詞ではあるんですけれども、それは実は後の時代の話なんですね。本来の吟醸酒の生まれた背景は、清らかで飲みやすいお酒を造ろう、というところから始まったものだと私は思っています。なぜ、きれいなお酒とか清らかなお酒を造り始めたかというのは、やはり「神に捧げる酒を造ろう」と、昔の杜氏さん方が思ったからではないでしょうか。

お酒を飲んで、清らかさを感じるというのは、そこに人の祈りとか、純粋な気持ちが込められているからだと思います。実際に、自分の技術、酒造りの仕方や手のかけ方と、そういう想いが集約した時に初めて、お酒としての清らかさが生まれていると思うので、飲んだ方にはその辺を感じていただけるんじゃないかと。その清らかさこそ、本来の吟醸酒の姿だと思います。そして、清らかさを感じた時に、同時に力を得ることが出来ると思うんですね。一度身を清められて、お酒の作用で自分の心が晴れる。それが美味しさだったり、色々な要素があわさって自分の気持ちが晴れやかになる。その「身を清めて気を晴らす」というお酒が吟醸酒であり、実は日本酒本来の姿である御神酒なのではないでしょうか。本来の吟醸酒はそういうお酒ですよ、ということを伝えたいと思って造っています。

生酛造りと営み

天穏の杜氏として、良い酒造りに想いを巡らす日々の中で、だんだんと酒造りの歴史を遡って考えるようになりました。ここ3年くらいは清らかなお酒を造ってきましたが、今はそのことと同時に、さらに米や水の活力を引き出せるような、麹や酵母の生命力を感じるようなお酒にしたいと考えています。それは、酒造りには御神酒の前の時代があったことに気付いたからです。さらに古くは女性がお酒を造っていたそうで、それは口噛み酒と言われています。雑穀とか木の実とかを口で噛んで吐き出し、土器や土偶で採取した月の露と合わせて発酵させたドロドロの酒だったとか。女性が酒を造り、男に飲ませることは、子孫繁栄を願う人と自然の大いなる営みの姿であり、当時の酒は生命信仰の象徴でした。お酒は自然と生命の「営み」に対して捧げられたもの、あるいは「営み」そのものであった、ということが、米麹を育てたり、酵母の力に耳を澄ませたりしながらお酒を造る私にはしっくりきたのです。

これまでの酒造りで行ってきた“清めること”を大事にしつつ、今はこの“生み出す”という表現をさらにしていきたいと思っています。そのために、例えば「生酛造り」においては、乳酸菌が増殖するとか酵母が増殖するとかいうことを、もう少しダイナミックに生命感を溜めていくようにするのも一つかなと。現代の造り方というのは、乳酸と培養した酵母(アンプル酵母)をお米と水に加えることでお酒を造っているんですけれど、生酛造りは、蔵についている酵母と乳酸菌を利用する製法で、人工的なものを入れずにお酒を造ります。つまり、この空気中に浮遊している乳酸菌と酵母を活かして造るというこです。杜氏一年目から「生酛吟醸」という造り方に取り組んできたのですが、改めてそのことが腑に落ちてつながりました。

突き破精三日麹

技術的なことになりますが、清らかでいて力のあるお酒を造るには、米麹が大切です。米麹とは、お米に

私たちのつくっている米麹は、「突き

反対に、お米の内側ではなく、表面全体に菌糸が生えている麹は「

ほとんどの酒蔵は二日間で総破精麹をつくりますけれど、私たちは三日間かけて突き破精麹をつくります。というのは、二日でも米麹は出来ますが、ちょっときれいで清らかすぎるんですね。その先の力が余り得られないので、きれいさと力強さを両立するために、通常の二日麹よりも一日長く育成させて、しかも突き破精にして強い味わいを引き出しているのです。

突き破精三日麹でお酒を仕込むと、米の表面ではなく、米の内側が溶けますから、非常にゆっくりと醪が発酵します。お米がじんわり溶けることで、長時間の発酵を促して、調和のとれた液体に仕上げることができます。長い時間をかけることは、やはりそれだけ手をかけたり、見守ったり、祈る時間が増えますから、清らかなお酒を授かることが出来るのではないでしょうか。きれいにゆっくり、長い発酵を心がけて造っています。

良い酒の力

出雲は、“大いなる三角形”の内側に守られるように立地しています。三角の頂点は鳥取県の

出雲のような土地で酒を造っていると、自ずと一万年以上ある日本酒の歴史すべてを表現しないと、生命の営みを表現する日本酒とは言えないのではないかと考えるようになりました。前述した通り、次の酒造りでは、御神酒の前というか、自分にとっての先である生命の営みを表現したいと思っています。飲んで清められた後に、湧き上がるものですね。そういう力の宿ったお酒には良い高揚感がありますから、お酒を飲んでお互い仲良くなれたり、一緒に美味しく食べたりできますよね。良いお酒には、人と人を繋げていくような力があるのだと思います。

生酛吟醸造りは約70日間かかりますが、飲む人の美味しいとか、楽しかったとか、心が落ち着いたとか、そういうことを祈るためにお酒造りはあると思って造っています。この出雲の土地だったり、人だったり、今まで酒造りを繋いできた人たちのために、今自分が酒造りをしているのではないかと。やはり、誰もが美味しいようなお酒が造りたいですし、自分は米農家の方の代わりに祈りを捧げようという気持ちで造っていますので、農家の方に喜んでもらえるようなお酒を造りたいですね。